2025年9月8日〜9日に、鳴子温泉大沼旅館のはなれ「母里乃舘(もりのやかた)」にて共創デザインmeetup!に参加してきました。

皆さん初めまして。岡田です。現在、東北大学の流体科学研究室で非常勤をしております。

今回は鈴木准教授からの紹介によりこちらのWakuWaku as Lifeに初めて参加してきました。

「ワクワク」や「共創デザインmeetup!」について何も知らないまま挑んだ二日間でしたが、短い時間にもかかわらず非常に濃密な体験をすることができました。

参加した皆さんとのワークショップをはじめ、深夜まで続いた白熱の議論や、自然の中での温泉、地元の食材をふんだんに使った料理、さらには迫り来る電車の時刻に追われながら、コロッケそばを食べるため学生たちと汗だくで炎天下の中走るなど、まさにワクワクするような出来事が盛りだくさんとなりました。

今回は体験記として、イベントを振り返り自分なりに考えたことについて綴っていけたらと思います。

Day1 迎えたイベント当日

いつもよりも早起きして東京から新幹線に乗り、集合場所である大沼旅館さんへ出発。

鳴子地域には過去に何度か訪れていましたが、今回初めて大沼さんに伺うということもあって楽しみにしていました。

しばらくして東鳴子駅に到着し、車で大沼旅館のはなれへ向かうことに。国道から少し外れて森の中に入ると、真夏のような日差しと木陰の淡い陰影が揺れ合うその先に、ひっそりと庄屋造りの館が現れました。

玄関をくぐると、来客を迎えるゆったりとした居間が広がっていました。

手前には囲炉裏が切られ、黒光りする年代物の梁が天井を支えています。視線を下ろすと、古い木材を利用して作られたベンチやテーブルが並び、空間にしっくりと馴染んでいました。隅々まで丁寧に手入れが行き届き、全体が静かで落ち着いた雰囲気に包まれていました。

13時、いよいよWS開始

初日のスケジュールはアイスブレイクを兼ねて自己紹介から始まりました。

今回参加したメンバーは、アカデミアで研究をしている方、学生、実業家、地域住民の方など、さまざまな背景と専門をお持ちの方がいました。

「ワクワク」の定義づけやメカニズムの説明から始まり、それらを科学的に定量可能なモデルとして提示し、さらには論文をベースにワクワクという現象を個人の性格や事象に対する不確実性から考察したレポートや、精神の現象を熱力学との相関モデルとして提示する発表があったりと、学術的なバックグラウンドが薄い私ではついていけないレベルの内容で終始圧倒されっぱなしでした。

人類みながワクワクして生きる世界に近づくために、さまざまな分野で活躍する研究者や実業家たちが集まり、これほどまでに野心溢れる研究会が東北の鳴子地域の片隅にて毎年行われているものとは思いもよりませんでした…

そのようにしていきなり「WakuWaku」の洗礼を受けた私でしたが、みなさんのお話しを聞いているうちに、「ワクワクとは何か」の輪郭が、朧げながらも見えてくる感覚がありました。

参加者のエピソードからは、エチオピアでの事業や自転車での旅など外交的な状況でのワクワク、あるいは活字を読み続ける中での知的好奇心や探究心といった内省的なケースなどが挙げられ、それぞれに異なるワクワクがあることがわかりました。

私自身は、「気まずい雰囲気」にワクワクするという経験を語りましたが、ここまでの皆さんの話題提供、というかもはや学会発表を聞いて、自分にとってのワクワクを分析する上で基礎的な部分が準備できたと思います。

初日の午後はそのようにしてWakuWakuの洗礼と衝撃と共にワークショップを終え、その後みんなで大沼旅館へ向かいました。

17時、旅館へ移動。夜の部へ

旅館到着後にチェックインし、荷物を下ろしたのも束の間、夕飯までの間に温泉に入るため、すぐさま旅館の送迎車に乗って露天風呂へと向かいました。

数分後には、緩やかな傾斜を持つ森のふちに辿り着きました。

そこには露天の温泉があり、すぐ横を小さな川が流れています。森に抱かれながら湯に浸かると、水音と緑の匂いに包まれて、まさに絶景のロケーションでした。温泉自体もほどよい温度で心地よく入ることができました。

鳴子温泉郷はたくさんの旅館と泉質がある地域ですが、特に中心部である鳴子温泉付近がマグマの熱源として近い為か、そこから川渡や中山平に移動するにつれて熱さもゆっくりと穏やかになる印象があります。

身体の芯まで熱とエネルギーをもらえるような温泉から、ぬるくゆったりと浸かれる柔らかな温泉まで、源泉ごとのキャラクターと、風景や景色の違いが鳴子の魅力に奥行きを与えているのだと感じました。

夕飯〜二次会

6時半からの夕食会場に集まると、すでにお盆が用意されており、そこには地元の山菜などが使われた色とりどりの料理がお出迎えしてくれました。高野豆腐や漬物、鶏肉と野菜の鍋や天ぷら、地元で作られたお米など大変美味しく頂きました。

ワークショップ会場ではお話しできなかった方と談笑しながら、次の二次会場へむけてみなさんお酒を飲まれたりして終始リラックスしてとても楽しい会食となりました。

夕飯の後は二階の別室へみんなで移動しました。

鳴子温泉地域といえば湯治の文化が有名で、ゆっくりとした時間の流れに身を委ね、静かに療養するというのが醍醐味です。

そのため、むしろ都会では味わえない質素で落ち着いた、懐かしい雰囲気の旅館が多く、サービス自体の在り方も、所謂インバウンドで栄えるような観光地とは異なり、各自の自主性に任せて控えめになっています。

しかし、ここ大沼旅館さんは、コロナ禍に、建物や設備に投資を進めており、それもあってか2次会場は、都会で働く人のワーケーションに対応できるような設備が置かれていました。天井には備え付けのステレオスピーカー、ビデオ会議や映画鑑賞にも使える高解像度のプロジェクターやスクリーンなどが併設され、旅館ごとの特徴がここでも現れていました。

二次会の内容は、午前中に話題提供の時間が取れなかった方の研究紹介となっていました。

各自が大学の教員をされている方や博士課程の学生ともあって、「ワクワク」というテーマに対し、独自の視点から研究をされていました。

そこには、芸術バックグラウンドの私では到底理解が追いつけないような、ワクワクを表す数式がでてきたり、移住やライフチェンジにおける地域共生の観点から研究の方向性を示したりと、個人の専門によってはドンピシャにハマるような話題が多く提供されました。

そのためか時折議論に熱が帯び、危うく一触即発かと思われるような場面もあったようです(私はその時は外でタバコを吸っていた為わからず)。

しかしそのような白熱の議論が発生するこのワクワク研究の奥深さと熱量に感服しました。

日も跨いで解散となった後は、各部屋ごとの割り振りに従って移動しました。

私は東北大の学生さんたちと一緒の部屋になりました。

部屋にはベッド二つと、敷布団二つが用意されており、ジャンケンでベッドの使用権を決めてから消灯しました。

寝る前には隣の人とまじまじと1日の感想を話し合う…なんてことはなく、まるで修学旅行の夜かのように何やら自分語りのようなことや、日本アニメの歴史的な変遷について語り合ったり、寝てる姿をムーディーにラインティングしたりして終始わちゃわちゃしながら初日の夜はふけていきました。

Day2 7:30 起床&朝食

二日目の朝、朝食を知らせるフロントからの電話音で起床し、のそのそと広間へ移動しました。

これは鳴子に行く度に感じるのですが、毎回滞在するごとに体重が増えていく気がします。旅館で提供される料理自体がとても美味しく、特に地元名産の紫蘇巻きが箸を進めてくるのでついつい食べすぎてしまいます。また、旅館によっては1人にご飯三杯分程度のおひつが用意されるので、勢い余って完食を続けていくと滞在数日で明らかに肥えていく自分を見つめることができます。

食事で満腹になった後は再び車ではなれの館に移動し、二日目のスケジュールが始まりました。

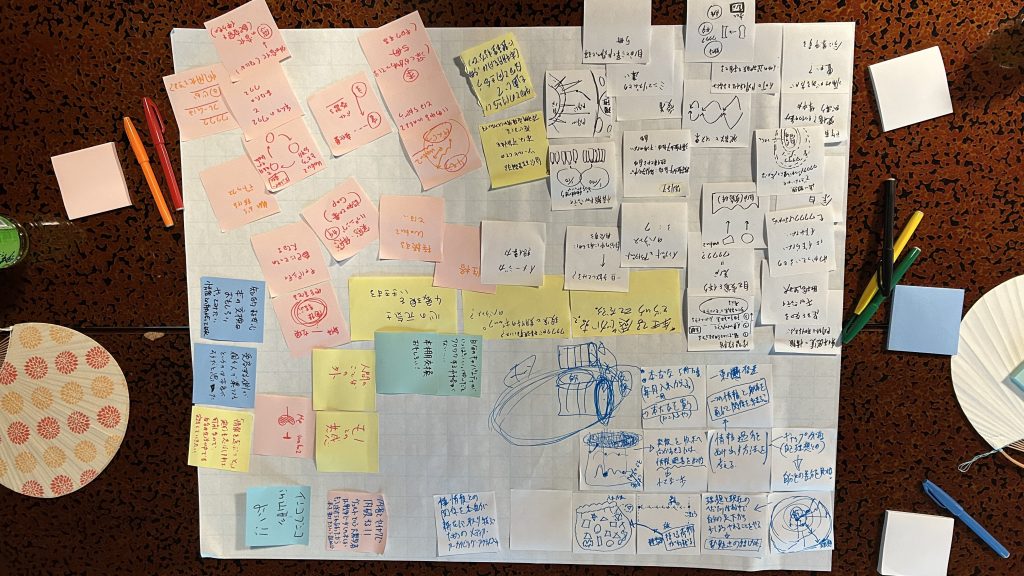

1日目に行ったワークをもとに、新たに班を編成し、そのグループごとにワクワクをどのような視点で探求するかを議論します。そして各テーマに従ってどのようなアクションを実践できるかを話し合い、それを来年の研究会で成果発表することになりました。

四つのグループは

- 「個と集団のワクワク」

- 「価値観の異なる人との共創」

- 「ワクワクを通じた自己変革」

- 「内省的なワクワク」

という分類になりました。

私の班は「内省的なワクワク」というテーマに関心のあるメンバーで構成され、そこで個人が性格的な特徴に基づいてどのようなことにワクワクするのかを話し合いながら、特定のケースにおいてどのような分析や問いがあるのかを議論しました。

きっかけとなったのは私自身の問題として、最近なぜか全然ワクワクしないという話でした。

発散的行動傾向が強い私は、大学を卒業後、お金を溜めて海外へ渡り、さまざまな社会問題と向き合い、これまでの制作や経験で培ってきたものでは到底太刀打ちができないような問題に関心を寄せるようになりました。その中でこれまでとは異なる能力が必要となり、自分の中での無力感や情報過多の中で立ち止まってしまうような瞬間が増えているような気がしていました。

そうこう話しているうちに、ふと、ある作品について思い出し、その話題を班に提供しました。

あるロードムービーについて

それは、1人の小柄な女性がバックパッカーとしてアメリカを縦断しながら、その様子を記録した映像作品です。

その映像は写真をスライドショーのような形で一枚ずつ映し出すというもので、旅の途中、訪れた町で手に入れたお土産や雑貨、出会った人との思い出を象徴する小物類などを、画面上にシンプルに並べて構成したものです。画像が切り替わるごとにその構成要素が一つずつ入れ替わり変化していく様子からは、旅の移動を繰り返す中で、持ちきれなくなったものを捨てながら新たな町へと向かう姿が想像できます。

アーティストである彼女が、自分の小さな肉体にリュックを背負って旅をする。旅の移動には重い荷物が必要で、肉体とカバンには限界がある。旅先での出会いの中で、「何を選び、何を捨てるのか」という決断が迫られる。彼女はきっと、そこに伴う痛みや重み、あるいは祈りを、自分が世界と関わった証として残そうとした。

いうまでもなく現代はかつてないほど情報が氾濫し混沌とした状況にあります。過剰な情報の量や速度にめまいがする中で、経験の質や豊かさが脅かされています。

その作品は、身体とカバンを媒介にして、旅の中でどのように他者と出会い関係を取り結ぶのかを問いかけます。所持品を丁寧に並べ、整理し、記録していく。それは、まるで一つの記憶術かのような仕草で、世界との交歓の喜び、その豊かさを私たちに伝えてくれるのです。

ある種の特性や制約を持ったメディアを介し、自分と情報との新たな関わり方を模索する。それは情報を伝達するメディアの利用方法をハッキングし、伝達される情報の質を豊かにする実践である。自分と情報との関係性の更新、大袈裟に行ってしまえば世界との結びつきに豊かさが生まれれば、経験や学びの質そのものが変わる。また、経験や学びの質が精神の在り方にも影響を与えるのであれば、そのような実践こそがこれからの個人の生き方を左右するアクティビズムになり得る。

感覚が麻痺しワクワクを失ってしまうような時代において、情報との豊かな関係を取り結ぼうとする実践にこそ、個人が世界に抵抗し、ワクワクした自分をもたらすヒントや、豊かな学び、そして人生を楽しくするような驚きがそこに潜んでいるのではないでしょうか。

まとめ

というわけで僕の班はできることから始めようということでお気に入りの五冊くらいが入る本棚というか本立てを買って、それを毎月入れ替えて写真に収めていくことで、年間を通じて自分自身の軸と変化を記録しようという話になりました。多分時々その本棚から一冊他の人と交換したりするとまた変化がでて楽しいかもなと思うのでやれたらいいなとか思います。

あとは、二日間を通じて、改めて自分自身が無意識に漠然と情報と接していたことを反省しました。もっと日常の中に少しの工夫と遊びを取り入れていきたいです。子供の頃はなぜか左足だけで30歩進むまでは右足が使えないだとか、ただの移動中だったとしても何か世界と自分との特別な結びつきを自然に行っていたように思うし、何か、思い付いたらこうしようみたいな気持ちで始められたらいいなと思いました。

他の班でも来年にむけてそれぞれのチームで何やらするみたいで、何かヘンテコなものを作るって言ってたり、ワクワクの分類や測定、あるいはワクワクを他者に発生させる実験をしてレポートをまとめるなど、来年の開催が楽しみですね。

参加した方々と記念写真vv

鳴子のおすすめ

電車が2時間に一本くらいしか来ないここ鳴子。

帰りの電車が45分後に迫る中で、学生たちとダッシュで鳴子温泉駅前にあるお蕎麦屋さん(ふじや食堂)に向かいました。

毎回僕は鳴子にいくたびにそこに行ってコロッケそばを食べるんですが、その話をしたらみんな行きたいというので炎天下に徒歩30分の道のりを汗だくで走りました。

次第に会話も少なくなり、息も上がりきった頃、なんとか店先まで辿り着きました。

そして、お店に入って待つこと十分…ようやくお目当ての蕎麦が到着しました!

めちゃくちゃ美味しそうな見た目してますね!

そばにコロッケが乗ってるだけかと思いきや山菜天ぷらまでついてきます!(おいなりさんはサービスで頂きました)

ゆっくりと堪能したいところでしたが、電車到着時刻まで残り10分を切っていたので、お盆が目の前に置かれた瞬間にみんなロケットスタートでズバズバと無言でかっ喰らいはじめる様は異様だったと思います。

多分みんな全く味わえてはいないでしょうが、揚げたてのコロッケと地元の山菜を使った天ぷらが本当に美味しいので、ブログをご覧の皆様が鳴子に来た際は、ぜひ時間に余裕を持って行ってみてください。

見ていただいた皆さま、今回開催地にあたり場所を提供していただいた大沼旅館さん、ありがとうございました。